一年一度的315,對很多企業來說是一個提心吊膽的日子,對于那些品質廠家而言,市場上的劣質產品曝光越多越好,而那些假冒山寨的企業而言則戰戰兢兢。

互聯網經濟發展催生了很多優秀企業,隨之而來的也有聞著肉味過來的蒼蠅 。在過去的2016年,血友吧事件、魏則西事件、假冒醫院官網事件、小米華為被山寨事件等等讓整個互聯網行業承受著一波又一波海浪般的沖刷。

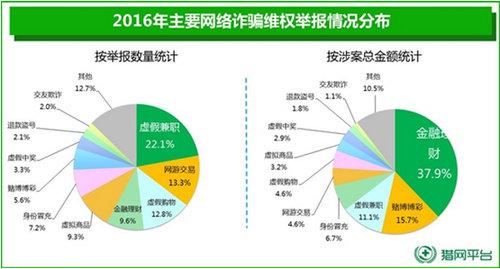

近日,360公司基于360搜索、獵網平臺等產品數據,發布了2017年《中國互聯網用戶消費維權報告》。 該報告顯示,虛假兼職依然是舉報數量多的詐騙類型,共4550例,占比22.1%;其次是網游交易、虛假購物、金融理財、虛擬商品和身份冒充。而從涉案總金額來看,金融理財類詐騙高,達7411.4萬元,占比為37.9%;其次是賭博博彩詐騙,涉案總金額占比為15.7%。

在以上數據中,釣魚、欺詐等惡意網站,是目前普遍的安全問題。釣魚網站的原理是仿冒購物銀行等易產生資金交易的網站,誘導用戶點擊,進行詐騙用戶財產。互聯網世界每日產生億萬次釣魚網站攻擊,給用戶帶來巨大損失。

可以看出,對于企業而言,潛在品牌危機在于他人利用其名譽在網上進行信息詐騙,如何正確預防品牌侵權將成為很多企業在發展中的必修課。

很多人將網絡安全的責任歸咎于搜索引擎,孰是孰非暫且不說,筆者認為任何判斷都應該具備客觀性。根據網上查詢,國內某知名搜索引擎網站對釣魚網站日均攔截攻擊達千萬次,日增截獲增釣魚網站近千個,即使在這樣的情況下依然會有漏網之魚。

以金融P2P 領域為例,數據顯示2016年有問題平臺歷史累計涉及的投資人數近50萬人,涉及貸款余額約為265.8億元。而網上銷售假冒商品、互聯網假冒租賃黑產、虛假醫療機構廣告更不在少數。數據背后充分說明較多違法者是利用其官方品牌知名度進行侵權仿冒,延伸出灰色收益的產業鏈。

之所以有這么多人上當,相當一部分原因是山寨者官網和產品與正版存在高度近似,消費者辨別困難。假如企業網站在宣傳中并沒有突出使用網站域名,用戶在搜索時就只能通過內容區分,而內容本身就可以通過技術手段偽造,在這種情況下用戶很容易訪問到釣魚網站,而侵權造成的后果往往會影響企業聲譽。

小米科技CEO雷軍在兩會上提到: “市場上買到的小米手機有30%到40%都是假的,外殼做得跟真的一樣,性能極差,成本只有我們的三分之一,先不說影響了我們的收益,重要是影響了品牌的形象和品質。”

那么在這點上,企業如何能夠有效避免?筆者認為,在品牌宣傳中,企業應該突出使用官網的網站地址(域名)以及商標,培養提高用戶對于品牌的認知度和熟悉度,這樣消費者即使遇到山寨網站,也能迅速區別真假。

當然,能讓用戶記住的前提是商標和網站的顯著性,簡單好記是非常重要的先決條件。

還是以小米舉例,在頻頻爆料的新聞中,大部分山寨小米產品通常在線下渠道流通,而且買到假貨多為剛接觸小米的用戶;小米粉絲通常會在小米官網(mi.com)上購買,域名就會成為阻止線上侵權的一道防火墻。

馬克思在《資本論》中說:當利潤達到100%時,就有人敢于鋌而走險;當利潤達到200%時,他們就敢于冒上斷頭臺的危險; 而當利潤達到300%,他們就會踐踏人間的一切法律。

假冒侵權永遠不會停止,315的打假曝光只是一時,更多的應該是企業自主長期性提升品牌維權意識,同時充分做好品牌保護的準備,降低風險性。

本文有名商網提供,轉載請注明出處。